人間・高山辰雄展 森羅万象への道

こんにちは、坂本澄子です。

涼やかな風が頬に心地よく、よい季節ですね。

ある方に勧められ、世田谷美術館で開催中の「人間・高山辰雄展 森羅万象への道」を見に行ってきました。

東急・用賀駅から徒歩20分。閑静な住宅街です。

美術館行きのバスもありますが、様々な花が迎えてくれる美しい街並みを見ながら歩くにはちょうどよい距離。また、美術館は砧公園内にあるため、後半は大きな樹々が作り出す涼しい木陰を通ることができます。

実は、高山辰雄さんの作品を見たのは、今回が初めてでした。

日本画の世界では、東山魁夷、杉山寧と並び、「日展三山」と称された画家。

人間をテーマの中心に据えつつ、自然、宇宙への広がりを感じさせる作品たち。

気がついたら、再入場して二回目を見ていました。

最初は、色に惹かれました。

ゴーギャンに傾倒した時期があったそうです。

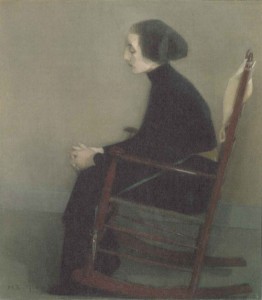

『室内』1946年、大分県立芸術会館 収蔵

ゴーギャンについては、偶然にも少し前に映画を見ました。

貧困や家族からも理解されない孤独と戦いながら、自らの芸術を貫く姿に、同じ絵を志すものとして深い感動を覚えた記憶がよみがえりました。

高山辰雄さんも、帝展時代から入選を重ねた日展に落選。一時は絵をやめようかとさえ思ったときに、ゴーギャンの伝記本を読んで勇気を奮い立たせたといいます。

その頃の代表作が『室内』です。

不規則な形をしたいくつもの鮮やかな色がパズルのように組み合わさった背景。そこに二人の女性が溶け込むように(いえ、見方によっては浮き上がっていると感じられるかも)描かれた作品です。

次に惹かれたのは背景でした。

まるで抽象画のように、形をなさない明暗と色だけで表現した背景。あるときはぼんやりと、またあるときは曲線を描くように表現された明るさ。

背景の曖昧さが絵に深みを与え、モチーフを幻想的に浮かび上がらせていると感じました。

作品の前を離れがたく、いつまでも見ていたのがこちらの作品『一軒の家』です。

『一軒の家』

一見どこにでもありそうな片田舎の風景ですが、左に描かれた明るい曲線。これはなんなのだろう。山の端のようにも見えましたが、そうでもなさそうです。

そして、ふと視線を移すと空には細い三日月が架かっています。

日常の風景が見ているつもりが、いつの間にか非日常の色を帯びてくるのです。

制作のテーマとして「人間」にこだわった画家は、たとえ風景を描いていても、常に人と意識して描いたそうです。

大分県出身の画家は、活動の拠点を東京に持ちながらも、晩年は故郷の風景を題材にした作品を多く描いています。

その代表作が、『由布の里道』。

その代表作が、『由布の里道』。

今回の企画展の図録の表紙を飾っています。

道に沿って右に小さく井戸が見えますが、実際のその場所には井戸はなかったそうです。

しかし、自身がその風景になりきったとき、そこに乾きを覚え、井戸を描いたといいます。

数年後、その場所に本当に水が湧き出たと聞き、大変驚いたと、ご自身も著書『存在追憶 限りなき時の中に』の中で回想しておられます。

日曜日でしたが、六本木や上野の美術館のような混雑はなく、作品を近い距離でじっくりと楽しむことができました。

6月17日まで世田谷美術館で開催中の『高山辰雄展 森羅万象への道』。ぜひ行ってみられてはいかがでしょうか。

太陽の塔のお腹に入ってきました

こんにちは、坂本澄子です。

太陽がいっぱいのGWが終わったら、冷たい雨ですね。

GWはいかがお過ごしでしたか?

私は、岡本太郎さんの『太陽の塔』の内部が復元されたと聞き、大阪に見に行ってきました。

大学〜社会人前半の20年を大阪のしかも北摂で過ごしたので、「太陽の塔」は身近な存在だったはずなのですが、距離的に近いのと、知っているのとはえらい違い。お恥ずかしながら「内部」があったなんて、この再生イベントがあるまで知らなかったのですよ。

なにしろ、万博が閉幕してもう48年。その間、封印されていたのですから。

この企画展、当時を懐かしむ世代や岡本太郎さんのファンが押し寄せ、随分先まで予約で埋まっているそうですが、ふるさと納税の優先予約枠のおかげで、GWにもかかわらずじっくり鑑賞できラッキーでした。

万博記念公園に到着すると、ゲートで30分待ち。それもそのはず、エキスポランドあり、フリマあり、カレーEXPOありとGWはイベント満載。入場後は比較的空いている太陽の塔を囲む芝生に沿って一周し、太陽の塔をまずは外側から360°鑑賞しました。

お腹についている「太陽の顔」は現在を

頂部の「黄金の顔」は未来を

そして、背面の「黒い太陽」は過去を表しています。

ここまでは多くの方がご存知でしょう。

でも、「太陽の塔」には4つ目の顔があったことは、私を含めて意外に知られていないのでは。

塔の内部にあった「地底の顔」です。

太陽の塔は、もともと万博の会期が終わった後はとり壊される予定だったため、閉幕後は展示物は内部から運びだされ、多くは「川崎市岡本太郎美術館」(などで保存・展示されていますが、「地底の太陽」だけはその後行方不明になっているそうです。

顔の直径が3m、左右のフレアを入れると全長11mの巨大な黄金の仮面、一体どこに…と思うと、なんともミステリアスです。

今回の内部公開では、当時の写真を頼りに復元された「地底の太陽」が地下に展示されています。呪術的な存在と言われ、テーマを支えた世界の仮面や神像が共に展示されています。バリ島とおぼしきお面もありました。

「太陽の塔」公式サイトより

70mの塔の内部にそびえ立つのが、高さ41mの「生命の木」。5色に塗り分けられた幹は五大陸を表すそう。

原始生物から人類の祖先クロマニヨン人まで33種の生き物たちが、進化の歴史を追うように上へ向かって配置され、吹きあげるような生命の力を感じます。

ほとんどのオブジェは修復されたり新たに作り直されて、元の枝に戻されたそうですが、一番大きなプロントサウルスとゴリラだけは、動かせなかったのか当時のまま残されていました。

毛に覆われていたはずのゴリラの頭部は機械仕掛けがむき出しになり、形あるものはやがて朽ちる、半世紀の時の流れを目の当たりにしたようでした。

階段を上りながら生き物の進化の過程を追っていきます。

永久保存が決まってから、補強のため壁を20cm厚くしたり鉄骨部材を入れたことで、その分塔の内部が狭くなり、木の枝がところどころ階段へと突き抜けています。これがなかなかよく、当時の制作意図とは別ですが、一層エネルギーを感じるものになっています。

壁一面が赤い襞のようなオブジェで覆われ、本当に体内にいるような錯覚。音楽、照明が一体となった空間です。

「生命の木」のてっぺんまで上るとそこは踊り場になり、太陽の塔の腕へと繋がっています。

かつては、長さ25mの腕をエスカレーターで斜めに上昇し、腕の先端の開口部から建物の屋上に出ることのできる設計だったそうです。

今はエスカレーターは撤去され、むき出しの鉄骨がライトに照らされ幻想的な光景を描きだしていました。

とにかくスケールが大きく、太陽の塔自体はもちろん、あらゆる展示物が解説などまるで寄せ付けない存在感を放っています。

ほとばしる生命のエネルギーにただ身を任せる…これが「太陽の塔」の正しい鑑賞法のようです。

朝日新聞digital「再生 太陽の塔」に動画付きで紹介されていますので、ぜひどうぞ。

家族の肖像

こんにちは、坂本澄子です。

毎日暑いですね。先日、陽炎が立ち上る猛暑の中、横浜美術館で開催中の、印象派の女流画家、メアリー・カサットの30年ぶりとなる回顧展を見に行ってきました。

今回初来日した『桟敷席にて』は、そんな凛とした画家の性格が窺える作品です。

一方、メアリーは母子像を描いた、優しい作品をたくさん残しているんです。母と子の一瞬の表情を実によく捉えており、そうそう、子供ってよくこういうことするよねと、私も昔娘にほっぺたを引っ張られたことを思い出しました。子供を抱く母の腕は、弾けるような生命力を受け止める優しさと強さに溢れていました。そんな画家を見込んで、家族の肖像画を依頼する人も多かったそう。こんなふうに描いてもらえたらステキですよね〜。

同じように温かな眼差しを母と子に向ける画家がバリ島にいます。イ・ワヤン・バワ・アンタラ、二児の父親でもある彼は、妻と子供をモデルに多くの作品を描いてきました。砂を下地に混ぜることで、光を吸収してふんわりとした立体感を出す独特の手法が生きています。

見ているだけでやさしい気持ちになれる、まさにそんな作品。お子様とのいまの思い出を絵に残し、将来独立されるときや嫁がれるときにプレゼント、なんて、絶対ステキです。スナップ写真をお送りいただければ、サイズや構図などもご相談に応じます。お問い合わせはこちらからどうぞ。

ちなみに、私も以前、自分自身のポートレートを木炭画で描いてもらったことがあるのですが、実物より若く描いてもらえて大満足でしたw

緑にいだかれた午後

こんにちは、坂本澄子です。

ゴールデンウィークですね。ウブドにもにわかに色白の日本人が増えたそうです。このところ円高が進んで、ちょっとラッキーですね^o^

私はというと、初めて新潟に行ってきました。ゴールデンウィークの10日間、「大地の芸術祭」の里 越後妻有2016春が開催中です。

私はというと、初めて新潟に行ってきました。ゴールデンウィークの10日間、「大地の芸術祭」の里 越後妻有2016春が開催中です。

この芸術祭は3年に一度開催されるアートトリエンナーレで直近は昨年開催されました。開催年には列ができるほどの人気作品をゆっくりと楽しめるのが魅力です。

メイン会場の越後妻有里山現代美術館(キナーレ)はモダンな建築で、一面に水を張った中庭をぐるりと取り囲むように設けられた展示室では、モダンアートが楽しめます。

電車の車両をイメージした建物、廃校になった小学校の体育館を活用した倉庫美術館など、各会場共それぞれに面白かったのですが、一番いいと思ったのは、光のアーティスト、ジェームズ・タレルの「光の館」でした。こちらは2000年の回に制作されたものですが、私にとっては、昨夏、瀬戸内海の直島の地中美術館(安藤忠雄設計)で、その不思議な光景にすっかり魅了されて以来、2度目の出会いとなりました。

この「光の館」は瞑想を行う場所として、タレル自ら設計を手掛けた和風建築です。

この「光の館」は瞑想を行う場所として、タレル自ら設計を手掛けた和風建築です。

一番の見所は2階にある12.5畳の和室。屋根がスライドして天井にぽっかりと四角い穴が開くのを、畳の上にごろんと横になって鑑賞できます。

私が行ったときは曇り空でしたが、雲が浮かんだ青空だと、見上げているうちに、逆に空を見下ろしているような錯覚に陥り、落ちそうな気分になるのだそうです。

ところで、この「光の館」には宿泊プログラムもあるのです。

1階にはご覧のような広いお風呂があり、夜になると浴槽にぐるりと埋め込まれた光ファイバーが点灯し、水の中に光の空間ができる仕掛け。

1階にはご覧のような広いお風呂があり、夜になると浴槽にぐるりと埋め込まれた光ファイバーが点灯し、水の中に光の空間ができる仕掛け。

また、先ほどの和室の天井開口部にも秘密が。時間と共に色が変化する間接照明が仕込まれているのです。すると目の錯覚で、空の色まで変わって見えるのだそうです。その他にもいたるところに光の仕掛けがあり、一晩かけてその魅力をたっぷり楽しめるというわけです。

周りはご覧の通り回廊になっており、溢れるような新緑に包まれています。白い雪をかぶった谷川連峰を遠くに眺め、光の移ろいを感じているうちに、自分自身も自然の一部に溶け込んでいきます。そんな時間は、ウブドにいるときと似ています。

周りはご覧の通り回廊になっており、溢れるような新緑に包まれています。白い雪をかぶった谷川連峰を遠くに眺め、光の移ろいを感じているうちに、自分自身も自然の一部に溶け込んでいきます。そんな時間は、ウブドにいるときと似ています。

次回はぜひ泊まりで来たいと思いました。

二毛作的な生き方 伊藤若冲展

こんにちは、坂本澄子です。

大変光栄なことに、私の二毛作的な生き方をノンフィクション・ライターの大宮知信さんが、著書『人生一度きり!50歳からの転身力』(電報社)で取り上げてくださいました。この本には他にも、人生の後半戦を別の世界で生きる決意をした50人が紹介されています。それまでのキャリアの延長線で独立・転職するのとは違い、リスクを伴いますが、それぞれに思いがありチャレンジする姿には、「私たちもまだまだいける」と思わされます。

そんなふうに、それまでと180度違う生き方をして画家になった人がいます。前回ご紹介したアンリ・ルソーもそうですが、日本人にもすごい画家がいました。伊藤若冲、江戸時代中期の画師です。

1716年京都の生まれ。実家は京都の青物問屋で、23歳の時に父の後を継ぎますが、40歳の時に弟に家督を譲って隠居の身となり、画師としての遅いスタートを切りました。どの画派にも属さず、試行錯誤を重ねながら独自の画風を確立、85歳で亡くなるまで制作意欲は衰えず、好きな画業に打ち込み続けました。

生誕300年となる今年、東京都美術館で若冲展が始まり、さっそく行ってきました。寺院に伝わる襖絵などから中国渡来の花鳥画を模写し、写実絵画を学んだ若冲は、身近な動植物を題材にした花鳥画、鳥獣画を多く残しています。

生誕300年となる今年、東京都美術館で若冲展が始まり、さっそく行ってきました。寺院に伝わる襖絵などから中国渡来の花鳥画を模写し、写実絵画を学んだ若冲は、身近な動植物を題材にした花鳥画、鳥獣画を多く残しています。

一番惹かれたのは、10年以上の歳月をかけて相国寺に寄進した30輻の「動植綵絵」。思わず見入ってしまうほど、精緻を極めた動植物図。梅、桃、鳳凰、孔雀などの華麗な題材はもちろん、魚、貝、水辺の虫、爬虫類、両生類に至るまで徹底して描きこまれた作品は、まさに生命の謳歌と仏様への感謝です。特に鶏は自宅の庭で何羽も飼い、写生を重ねたというだけあって、その力強い生命力はひしひしと伝わってきます。

でも、若冲の魅力はそれだけではありません。そう感じたのが、二双の屏風からなる『鳥獣花木図屏風』。動物たちが集まった地上の楽園が描かれています。

よく見るとモザイクのように小さなマス目があり、その一ます一ますに違った塗り方がされ169x374cmの大作を構成しています。写実を極めたからこそできる簡略化と想像力によって、モダンアートと見紛うような新しさを感じました。おそらく後期の作品だと思いますが、画師としての評価を得た後も、常に新たなテーマにチャレンジし続けるところはすごいと思いました。

よく見るとモザイクのように小さなマス目があり、その一ます一ますに違った塗り方がされ169x374cmの大作を構成しています。写実を極めたからこそできる簡略化と想像力によって、モダンアートと見紛うような新しさを感じました。おそらく後期の作品だと思いますが、画師としての評価を得た後も、常に新たなテーマにチャレンジし続けるところはすごいと思いました。

どれも実物をぜひ見ていただきたい作品ばかり。開催は5月24日まで。5月8日までは8Kスーパーハイビジョンの特別映像もあり、こちらもちょっと見物です。

*****

娘がこの4月から就職し新しい道を歩き始めました。毎日悩んでは立ち止まり、また歩き出す姿は約30年前の私と同じ。若冲の生き方を見ると次の30年は、もう一回分別の生き方ができると勇気をもらえました。

娘がこの4月から就職し新しい道を歩き始めました。毎日悩んでは立ち止まり、また歩き出す姿は約30年前の私と同じ。若冲の生き方を見ると次の30年は、もう一回分別の生き方ができると勇気をもらえました。

このブログを読んでくださっている方には同世代の方も多いと思います。そこで、冒頭にご紹介した、『人生一度きり!50歳からの転身力』(大宮知信著)を3名の方にプレゼントしたいと思います。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、4月30日までにこちらのフォームに書籍希望と書いてお申込みください。

<関連ページ>

バリ島の花鳥画なら 68歳のLABA氏も生命力あふれる鳥獣画を描いています

宮川香山展 成功の陰にはたゆまぬ努力

こんにちは、坂本澄子です。

サントリー美術館(六本木・ミッドタウン3F)で開催中の「欧米を感嘆させた明治陶芸の名手 宮川香山」展にぎりぎり間に合いました。(〜4月17日)

宮川香山は、江戸末期の1842年に京都に生まれ、明治・大正に活躍した日本を代表する陶芸家です。大英博物館などで作品所蔵されるなど、世界的にも名声を得た秘訣は、文明開化の街・横浜へ活動の場を移したこと、たゆまぬ研究を続け、常に時代が求める以上のものを創作し続けたことではないかと思いました。

会場に入って最初の作品から、一気にひきこまれました。器から這い出る2匹のカニ。硬い甲羅と脚がガサゴソと音を立てて今にも動き出しそうな迫力です。(画像はパンフレットより)

会場に入って最初の作品から、一気にひきこまれました。器から這い出る2匹のカニ。硬い甲羅と脚がガサゴソと音を立てて今にも動き出しそうな迫力です。(画像はパンフレットより)

横浜に移ったのは、明治維新を迎え、父の代から有力スポンサーだった武家層にはこれまでのような販売は見込めないと感じたから。全国から輸出用の商品が集まる横浜で、欧米の愛好家に向けた陶器制作を始めたのは明治3年のことでした。欧米で好まれるのは装飾性。そこで生み出されたのが、陶器の表面をリアルな浮き彫りや造形物で装飾する技法「高浮彫(たかうきぼり)」だったというわけです。

こちら、展示のポスターにもなった、愛らしい猫の姿がほどこされた蓋つきの器です。意外に小さな作品ですが、口の中の舌や歯、耳の中の軟骨、さらには毛の一本一本まで精緻に表現されています。

こちら、展示のポスターにもなった、愛らしい猫の姿がほどこされた蓋つきの器です。意外に小さな作品ですが、口の中の舌や歯、耳の中の軟骨、さらには毛の一本一本まで精緻に表現されています。

見ていて楽しかったのは、どの作品にも物語性を感じること。作品には対になっているものも多いのですが、Before&Afterや対になるモチーフが表現されていました。例えば、眠そうな顔をしたミミズクの周りでからかうように飛び回るスズメたち。突如、カッと目を見開き飛び立ったミミズクに、びっくりしたスズメたち。慌ててバランスを崩して落ちそうになるものがいたりと、思わず吹き出しそうになりましたw

明治10年代の半ばになると、 優美な磁器制作へと大きく方向転換します。当時、工房では数十名の職人が制作にあたり、主に海外からの注文を受けていましたが、この経営を息子の二代目香山に任せて、釉下彩の研究に取り組みました。

優美な磁器制作へと大きく方向転換します。当時、工房では数十名の職人が制作にあたり、主に海外からの注文を受けていましたが、この経営を息子の二代目香山に任せて、釉下彩の研究に取り組みました。

釉下彩というのは、釉薬と呼ばれる焼き物の表面を保護し艶を出すためのうわぐすりの下にほどこす彩色のこと。焼きあがった後に絵を描く上絵付と違って、熱によって思わぬ色に変化するのが、苦労でありおもしろいところなのだそうです。

研究熱心だった香山の残した帳面には、色の調合と焼いた後の結果が何百通りも記録されており、中には「大ベケ」と朱書きがされていました。これはやってみたけど失敗という意味。成功の陰には、人知れぬ努力と数多くの失敗があるのだと、勇気づけられました。

*****

ところで、バリ絵画にも少し似たところがあるのです。なぜウブドにこれほど多くの画家が集まっているのでしょうか。

オランダ統治前のバリ島は群雄割拠の時代。画家や彫刻師などの職人もそれぞれの群国に点在していました。ところが、オランダ軍によって次々と平定されると、スポンサーを失った画家や職人が、ウブドに集まってきました。ウブドの王様はオランダとうまく付き合っていたからです。

1920〜30年にヨーロッパからバリ島への観光ラッシュが始まると、伝統的なバリ絵画は西洋人好みの明るい色彩を取り入れたり、熱帯の幻想的な風景を描いたりと、様々なスタイルへと進化していきます。それが現在のバリ絵画の主要スタイルの基礎となりました。

これが売れるとなると、すぐに真似するのはどこも同じですが、独自の作風を大切にし、研究を怠らない画家の作品は息長く残っています。「バリアートショールーム」ではそんな作家の作品をご紹介しています。特に、ウィラナタさん、アンタラさんには絶えず新しいものを作品に取り入れていこうとする高い志を感じます。

4月23日(土)の「第8回バリアートサロン」では、様々に進化したバリ絵画の主要スタイルを飾りやすい小品を中心にご紹介します。詳しくはこちらをどうぞ!

<関連ページ>

第8回バリアートサロン 4/23 バリ絵画の歴史と進化を小品をご覧いただきながらご紹介

西洋絵画との融合

こんにちは、坂本澄子です。4月のお天気は変わりやすいですね。いいお天気だと思って薄着で出かけたら、夕方から風が出てきて寒っ。でも、ラッキーなことに、上野で遅咲きの桜に出会えました。

東京国立博物館に「日本近代絵画の巨匠 黒田清輝」展を観に行ってきました。生誕150年と言えば、明治維新直前の1866年、薩摩藩士の子として生まれ。文明開化の先陣を切って、18歳でパリへ留学しています。

法律を学ぶための留学でしたが、自身の中にあった絵に対する思いが湧き上がり、養父を説得して絵の世界へ。9年に渡るパリ滞在中に見事サロン(公展)への入選を果たし、帰国後は日本洋画の普及・発展に尽力しました。避暑に訪れた箱根芦ノ湖で、後に妻となる照子さんを描いた『湖畔』は、歴史や美術の教科書ではおなじみですね。そういえば…と、母から譲り受けた切手帳を開けてみたら、ありました!

法律を学ぶための留学でしたが、自身の中にあった絵に対する思いが湧き上がり、養父を説得して絵の世界へ。9年に渡るパリ滞在中に見事サロン(公展)への入選を果たし、帰国後は日本洋画の普及・発展に尽力しました。避暑に訪れた箱根芦ノ湖で、後に妻となる照子さんを描いた『湖畔』は、歴史や美術の教科書ではおなじみですね。そういえば…と、母から譲り受けた切手帳を開けてみたら、ありました!

今回の展示をみて、すぐれた画家には2通りのタイプがあると思いました。ひとつは自ら描き手として制作に専念するタイプ。もうひとつは、制作+様々な活動を通じて時代を啓蒙し、流れを作る指導者タイプです。とすれば、黒田清輝は紛れもなく後者。そんな画家としての生涯が、会場をパリ時代と帰国後の二つに分けて紹介されていました。前半はパリで画家デビューを果たし、めきめきと頭角を現していく姿を、そして帰国後は、絵画グループ白馬会の立ち上げや東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科の発足・後進の育成に尽力し、日本洋画の礎作りに奔走した様子が感じられます。

見応えのある作品展示の中で、一番惹かれたのが『昔語り』です。帰国直後に訪れた京都で着想を得て、画家としての最高潮期に、西洋絵画の構想画を日本のモチーフで描くことを試みた大作です。残念ながら焼失してしまい、現物は見ることができませんが、この制作のために、登場人物6人それぞれにデッサンや下絵を重ね、入念に準備した様子が展示されており、特に絵を志す人にとても参考になると思います。これらは黒田記念館のサイトにも紹介されていますのでぜひ。

*****

さて、ここでバリ絵画のアンタラさんをご紹介させてください。バリ島・デンパサールの美大で西洋絵画を学び、西洋絵画の技法でバリ島のモチーフを描き続けている画家です。その点で少し黒田清輝に似ていますね。

単にバリ島の文化・風習を描くだけでなく、彼の作品には常に祈りが感じられます。アンタラ氏の特集記事でその魅力に触れてみてください。

<関連ページ>

海の見える美術館から

こんにちは、坂本澄子です。

あるお客様から、「新築したご自宅のダイニングに飾る絵を探している」と、お問い合わせをいただきました。ご指名を受けたのはSOKIの『バリ島』。エネルギーいっぱいのこの作品、家族が集まるダイニングを明るく彩ってくれることでしょう。

あるお客様から、「新築したご自宅のダイニングに飾る絵を探している」と、お問い合わせをいただきました。ご指名を受けたのはSOKIの『バリ島』。エネルギーいっぱいのこの作品、家族が集まるダイニングを明るく彩ってくれることでしょう。

サイズをどうするかを含めて、一度現物をご覧になりたいとのこと。ところが、「バリアートショールーム」はなにぶん小さな事業ですので、『バリ島』は在庫がなく。はたと困った末に、以前この作品を注文制作してくださったお客様に相談してみました。バリ絵画展にも何度かお貸し出しいただいたのですが、今回も「いいですよ」と二つ返事でOKしてくださり、お客様のご厚意に支えられて今があることに、感謝しました。

横須賀まで絵を取りに伺う途中、ちょっと寄り道して、神奈川県立近代美術館の葉山館に立ち寄りました。鎌倉にある本館、別館には行ったことがありますが、葉山館は初めて。ずっと気になっていたのです。

まずはレストラン「オランジュ・ブルー (Orange Blue)」で腹ごしらえ。最近、美術館付属のレストランが充実していて、これも美術館を訪ねる楽しみのひとつ。ここはお店の名前の通り、相模湾から外洋に続く青い海に沈む真っ赤な夕陽が楽しめる絶好のロケーションなのです。今度はぜひ夕暮れ時に来たいなあ。と思いつつ、ふとテラスに続くドアを見ると、「テラスは鳥害防止のためドリンクに限らせていただきます」とのこと。もしかしてカモメに襲撃されちゃうのかしら^o^;

さて、葉山館ではフィンランドを代表する女流画家「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」展をやっていました。ヘレン・シャルフベックの作品を見るのは初めてでしたが、人物を描いた作品に素晴らしいものが多くあり、83年の生涯のその時々の心情が作品に色濃く反映されているのを感じました。

18歳の時に、歴史の場面を描いた『雪の中の負傷兵』がフィンランド芸術協会に買い取られ、奨学金を得てパリに留学。27歳のときには、『回復期』がパリ万博で銅メダルを得て、国際的な名声を得るなど、早くから画家としての才能を認められます。しかし、その一方で、つらいできごとの多い生涯でした。

3歳の時に階段から落ちたことから、一生脚が不自由に。21歳で知り合った英国人男性と恋仲になり婚約するものの、2年後、一方的に婚約を破棄され、ひどいショックを受けます。前述の『回復期』は、3年の時を経て、失恋の痛手からようやく立ち直った時期に描かれた作品だったのです。病気から回復しつつある子供の姿に、自らの心情を重ね合わせているのが痛いほど伝わってきました。

注文を受けて描いた肖像画はひとつもなく、40歳で病気療養のために転地したヘルシンキ郊外の小さな村でも、身近な人々をモデルにしつつ、モード雑誌から得た最先端のファッションを取り入れることで、独自のモダンなスタイルを確立していきました。

また、アートシーンから遠ざかったことで、かえって、パリ留学時代に得られたものが、画家の中で熟成され、新たなエッセンスとして作品に反映されています。写真の『お針子(働く女性)』は、ホイッスラーの影響がみられます。

50歳半ばを過ぎて、大きな出来事がありました。最大の理解者であった画家仲間のエイナル・ロイターへの恋です。しかし、19歳年下のロイターには、シャルフベックは尊敬する先生としか映っていなかったのかも知れません。若い女性と婚約したことを知ると、57歳のシャルフベックは絶望の淵に突き落とされます。

後期の作品は、死に向かう自分自身の内面を見つめ、ゆがんだ顔の自画像や朽ちて黒ずんだ果物など、残酷なほどにそのものの本質を描き出しています。亡くなる直前まで、療養ホテルの自室で鏡に映った自らを描き続けました。

まさに、画家として生き、画家として死んでいったひとりの女性。人生のつらいできごとも、絵を描くことを通じて、自分の内面を冷静にみつめる姿に、深い共感を覚えました。晩年になるほど、ある意味痛々しいほどの真実に満ちたまなざしに、さまざまな見方があると思いますが、生涯を通じて自分の描きたいものを描き通したことは、画家として恵まれた一生だったのではないかと思いました。

美術館の外に出ると、曇った空の下に灰青色の海が広がっていました。深く静かな余韻に、葉山の風景がしっかりと寄り添ってくれました。「ヘレン・シャルフベックー魂のまなざし」展、海の見えるこの美術館に巡回する前は、上野の東京藝大美術館でやっていたことを後から知りました。たまたま葉山に立ち寄ったその日に…。これもきっと巡り会いですね。

ところで、葉山館は世界でも珍しい、展示室から海が見える美術館と聞いていたのですが、残念ながら今回見た3つの展示室には窓はありませんでした。もうひとつある4つ目の展示室でしょうか。いずれにしても、またここに来る理由ができて嬉しい私です。

「いま」をともに生きる、現代アーティストたち

こんにちは、坂本澄子です。

現代アートはちょっとね…という方も少なくありませんが、私は機会を見つけては見に行くようにしています。ただまっ白なだけの作品だとさすがにお手上げ〜ですが、先日見た「村上隆の五百羅漢図展」はかなりグッときました。

会場は六本木ヒルズにある森美術館。自由な発想や展示で定評のある美術館で、前衛的な作品の展示も含めて、他にはない大胆さやユニークさを感じることもしばしば。今回も写真・録画OK。どんどんシェアしてくださいというわけです。実際に見た人からのポジティブなコメントほど人を動かすものはありませんものね。

展覧会のメイン作品『五百羅漢図』は2012年にカタールで発表され、日本では今回が初公開。白虎、青龍、朱雀、玄武という中国の四神をそれぞれモチーフにした4点から構成される作品の全長はなんと100メートルという大作です。

アニメの背景画を描くアーティストになりたかったという村上さん。絵巻物の火炎表現やアニメーションの爆発シーンなどを参考にしたという、写真の『白虎』の背景は赤という強い色使いもあり、4つの中で特に印象に残りました。

実際の作品を前にすると、その大きさに圧倒されるだけでなく、作品全体を貫く大きなうねりのような躍動感がズドーンときます。

スケール感だけでなく細部もおもしろく、例えば、羅漢の着物の色や模様がそれぞれ異なるのはもちろん、キャラクターの違いまで500体ちゃんと描き分けられています。握り飯を握るこの羅漢さん(写真)を見たら、モーレツにお腹が空いちゃいました。時間を忘れて3時間近くも会場にいたのですから。「あー、お腹すいた〜、でも、まだ出るのが勿体ない」そんな葛藤です。

この大作に取り組むにあたり、村上さんは美大生を中心にスカウトキャラバンを行い、チームを編成。総勢200名が24時間シフトで制作にあたったそうです。

作品の中心となる羅漢は800点もの下絵を描いた後、そこから500点を選び、さらにそれぞれをブラッシュアップするというこだわり。

スタッフに出す作業指示書も膨大な量にのぼり、仕上がりに妥協を許さない厳しい制作現場のリアルな様子が紹介されていました。

ちょうど今読んでいる原田マハさんの『ロマンシエ』(この本を読んでいる理由は2月10日のブログをどうぞ)に、現代アートのすばらしさを登場人物が次のように語る場面がありました。

「ピカソもマティスもシャガールも、そりゃあ素晴らしい。だけど、彼らの創ったものに感動して、その気持ちを直接伝えたいと思っても、彼らはもういない。だけど、今を生きているアーティストは違う。もしも彼らにメールを送ったとしたら……『感動しました』って伝えたとしたら、ひょっとすると、返事が来るかも知れないんだ。『ありがとう』ってね」

同じ時代、同じ時間、同じ瞬間。「いま」を、ともに生きているアーティストたち。そんなワクワクした気持ちが味わえる展覧会です。

ところで、バリアートショールームで扱うバリ絵画も、その意味でまさに現代アートです。幻想的な光の風景で世界中にファンを持つウィラナタ(Wiranata)も、「今を生きるアーティスト」。つい先日も連絡をもらいました。バリ島ではちょうどガルンガンからクンニガンに続く一連の祭祀の真っ最中。かなり忙しかったはずなのにと思い、嬉しかったです。次回はそんなウィラナタの最新作をご紹介します。

<関連ページ>

「村上隆の五百羅漢図展」 3月6日まで。22時まで開いてるのも嬉しい。

ウィラナタ作品ページ 最近はこんな格好ですが(だんだん若くなっている?!)、彼の描き出す作品は相変わらずとても繊細

ウィラナタ作品ページ 最近はこんな格好ですが(だんだん若くなっている?!)、彼の描き出す作品は相変わらずとても繊細

リトグラフ vs 肉筆画

こんにちは、坂本澄子です。

先日、東京駅まで出たついでに、初めて「東京ステーションギャラリー」に入ってみました。駅舎が改装されてから、丸の内北口を通るたびに気になっていた場所です。

やっていたのは、企画展「パリ・リトグラフ工房idemから ー 現代アーティスト20人の叫びと囁き」。偶然入ったのですが、その日が最終日でした。

パリのモンパルナスにある「idem Paris」は、100年以上もの歴史を持つリトグラフ工房。深緑色の鉄製の扉を開けると、7、8mの天井高の小型体育館のような場所に、年代もののプレス印刷機が重い音を立て、棚にはナンバリングされた大小様々なサイズの石版がずらり、壁にはここで制作された版画やポスターがところ狭しと飾られています。ちなみに、プリントインクや薬品を落として石版は再利用されます。

かつてはピカソやシャガールも制作を行ったこの工房で、ひょっとすると彼らと同じ石版が使いながら、20人の現代アーティストたちが職人と協働で作り上げたリトグラフ作品、120点が展示されていました。

ところで、リトグラフには大きく分けて二種類があるのをご存知ですか?ひとつは複製として版画を作るケース。もうひとつは最初からリトグラフという技法を用いて制作を行うケースです。作品価値が高いのはもちろん後者で、今回展示されていたのもそんな作品ばかり。

日本では一点物よりも、リトグラフやシルクスクリーンなどの版画作品を購入する人の方が圧倒的に多いですし、「バリアートショールーム」の展示会を見に来られるお客様にも、「ガルーさんの作品をリトグラフにする予定はないの」と訊かれることもあります。いままで素通りしてしまっていたリトグラフの魅力に、今日こそ気づくことができるかも知れない、なんて期待もあったのですが…。

やっぱりなんだかピンと来なかったのですよ。モダンアート作品としての、メッセージ性だったり、作家の世界観みたいなものには興味を持ちましたよ。でも、じゃあ、ガルーさんの絵をリトグラフにするかと言われたら、それはやはり違うと思ったのです。工房の卓越した職人技で、あの光の繊細さが再現できたとしても、画家が思いを込めながら時間をかけて筆を運んだ作品そのものとは明らかに違います。

やっぱりなんだかピンと来なかったのですよ。モダンアート作品としての、メッセージ性だったり、作家の世界観みたいなものには興味を持ちましたよ。でも、じゃあ、ガルーさんの絵をリトグラフにするかと言われたら、それはやはり違うと思ったのです。工房の卓越した職人技で、あの光の繊細さが再現できたとしても、画家が思いを込めながら時間をかけて筆を運んだ作品そのものとは明らかに違います。

なぜリトグラフなのか。価格的な理由が大きいでしょう。嬉しいことに、バリ絵画は著名作家の一点ものでもちょっと頑張れば手が届く価格。ですから、これからも「世界でたった一枚の絵」にこだわっていきたいと思っています。

ところで、今回の展示会にはひとつ面白い試みがなされていました。『楽園のカンヴァス』の著者原田マハさんの最新作『ロマンシエ』とのリンクです。小説の中に登場するリトグラフ工房「idem」とその展覧会。これがリアルに実現したのが、今回私が見た展示というわけです。

ところで、今回の展示会にはひとつ面白い試みがなされていました。『楽園のカンヴァス』の著者原田マハさんの最新作『ロマンシエ』とのリンクです。小説の中に登場するリトグラフ工房「idem」とその展覧会。これがリアルに実現したのが、今回私が見た展示というわけです。

Romancier。フランス語で「小説家」という名のこの作品、さっそく買っちゃいました。外見はイケメン、中身はまるきり乙女。アーティスト志望の主人公、美智之輔の軽快な語り口にぐいぐい引っ張られるように読んでいます。小説がどんなふうにリアルへと繋がっていくのか楽しみ!

<関連ページ>

ガルー作品ページ この光の繊細さがリトグラフで表現できるでしょうか

東京ステーションギャラリー 100年前の赤煉瓦が残る素敵な美術館

リトグラフ工房 idem Paris 工房の様子がたくさんの写真とともに紹介されています