アトリエ訪問③ ウィラナタ-前編

こんにちは、坂本澄子です。

寒いですね〜。

インフルエンザが猛威をふるっています。

どうかくれぐれも、うがい、手洗いをお忘れなく。

さて、今日もバリ島のアトリエ訪問をお届けします。

第3回は予定を変更してウィラナタさんの近況をお伝えします。

バリの民家の特徴で、ウィラナタさんのご自宅も広い敷地に、いくつもの建物が点在しています。

門を入って行くと、8匹のワンちゃんが「ワン ワン ワン」とお出迎え。

ウィラナタさんは相変わらずカッコよく、ちょっとドキドキしながら、アトリエへ。

実は、伺ったのには大きな目的がありました。

作品小冊子『光の風景』をご覧になったお客様から、この絵を描いてほしいとご相談を受けたのです。

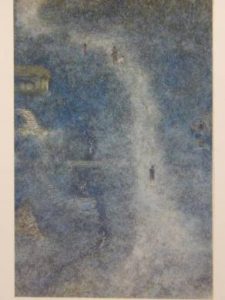

それがこちら、嵐を題材にした作品です。

『避けどころなく』WIRANATA 150x80cm

「荒れ狂う嵐の中、無力で小さな人間の存在。

椰子の木からビュンビュンという風の音が聴こえてきそうなほど。

現実が過酷であるほど、遠くの空のかすかな明るさ、その光を映し出す水田が美しさが、希望を感じさせてくれる気がします」

お客様はこの絵を気に入られた理由を、そう話してくださいました。

東京にお住まいということもあり、ショールームにもお越しいただき、何度もお会いしていますが、

「ただ美しいだけでなく、その時々の気持ちに寄り添ってくれる絵を持ちたい」

と、確かな審美眼をお持ちです。

「お客様の思いをしっかりとお伝えせねば」

パワポで説明資料まで用意していました。

汗をかきかき説明する私に静かに耳を傾けながら、

ウィラナタさんは作品アルバム(なつかしのフエルアルバム)を取り出し、

「嵐の絵はこれまで4点描いていて、これは3点目なんだ」

習作として小さめの絵を仕上げて、それから大きな作品にチャレンジしていったそうです。

「椰子の木は大地に根をしっかりと張り、強風にあおられても、倒れない強さを持っているんだよ」

と教えてくださいました。

お客様の思いは何とか伝わったようでした。

ほっとしている私に、1枚の絵を持ってこられました。

(次回に続きます)

<関連ページ>

アトリエ訪問② ラジック

こんにちは、坂本澄子です。

今日もバリのアトリエ訪問記をお届けします。

今週はラジックさん。

正確なデッサンと美しい構図で、熱帯の植物と鳥たちを描いた作品で、「バリアートショールーム」でも人気の画家です。

ラジックさんの最近のトピックスは、バリ絵画の技法を次の世代に「伝える」こと。

バリ絵画の伝統的な技法である、墨で陰影をつけた上に色を重ね、竹筆で描くシャープな輪郭線とぼかしのテクニック。

ラジックさんの素晴らしい作品も、これらの高い技術力がベースにあります。

バリ絵画は中世ヨーロッパのマイスター制度に似たところがあり、親方(多くは父親だったり叔父さん)から息子や甥に口伝され、受け継がれてきました。

ラジックさんもバリの若い画家さんたちはもちろんのこと、求められれば、外国人アーティストにも、惜しみなくその技法を伝授しています。

昨年、あるお客様から「ラジックさんに絵を習いたい」とお問合せをいただき、ご紹介して8月に1週間弟子入りされたのですが、「とても熱心に教えていただきました」と、喜んでおられました。

日本に帰国されてからも、メールでのやりとりが続いているそうで、私も嬉しいです。

そんなラジックさん、ご自身の制作活動にも意欲的に取り組んでおられますよ!

アトリエ兼ギャラリーに飾られた作品を見せていただきました。

その中にとりわけ目を引いた一枚の絵がありました。

バリ島の田んぼでよく見かける白鷺が、水辺に茂る植物や花を背景に描かれ、足元には水紋が装飾的に広がる作品です。

ただ、サイズをお聞きしたら横幅120cmと、かなり大きめでした。

同じモチーフで、日本のお部屋にも飾りやすいサイズでお願いしてみようと思っていますので、どうぞお楽しみに!

そうそう!ラジックさんの絵に触発されて(笑)、私もこんな絵を描いてみました。

<関連ページ>

今年もよろしくお願い致します

12月下旬からバリ島に行っていました。

210日サイクルで1年が巡るバリ島では年末年始もごく普通の日。

そのおかげで、気兼ねなく画家さんたちのアトリエを回ることができました。

出発前にスマトラ島沖の海底地震による津波のニュースが飛び込んできて、

バリ島は大丈夫だろうかと心配していましたが、東北と九州くらいの距離があり、

みなさん、変わりなく、制作に励んでおられましたよ。

と言うわけで、2019年最初のブログは、画家さんたちの近況をお知らせします!

まずはガルーさんから。

昨年夏に国内の著名アーティストたちが首都ジャカルタに集結し、1作家1展示室の企画展が開催されました。

ガルーさんは1年がかりで、40x60cmの小さめの絵10点を仕上げて展示に臨み、作品は完売。

今年も8月に夏までに大作3、4点を仕上げて、再びジャカルタでの企画展に参加するそうです。

とても忙しそうですが、しなやかでタフなのは相変わらず。

「大きい絵の方が好きだわ。絵の風景の中に自分がいるように感じながら描けるもの」

と、チャーミングな笑顔で話してくれました。

しばらくは日本でガルーさんの新作は難しいかもしれませんが、「大作の合間に何か描いたら連絡してくださいね!」とお願いしておきました。

そうそう、ご自宅の敷地内に建設中だったヴィラがついに完成したみたいですよ。

次回はラジックさんとソキさんの近況をお知らせします。

和服姿で展示会へ〜第103回二科展

こんにちは、坂本澄子です。

朝晩、涼しくなってまいりました。

猛暑からようやく解放され、ほっと一息。いかがお過ごしでしょうか。

今日は私事ですが、

いつか和服姿で、展示会でお客様をお迎えしたい

長年思い描いていた夢が、ついに叶いました。

以前、このブログでご紹介した岐阜県のお客様、児島様は着付けの先生。

ご相談したら、二つ返事で東京まで着てくださり、

とても素敵に着つけをしてくださいました。

ご一緒に、第103回二科展の会場(六本木・国立新美術館)へ行き、記念撮影。

スラリとした和服美人が児島満里子先生です。

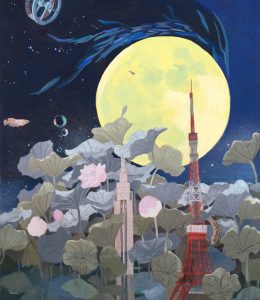

『水の惑星〜未来へ向かうサカナたち』二科展@国立新美術館

実は、展示作『水の惑星〜未来へ向かうサカナたち』は、今年春に児島様のご自宅に納品させていただいた、『月明かりの夜』の、ある意味、進化形なのです。

『月明かりの夜』では、古代より月を愛でる人々の想いを、月に恋して夜空へ舞い上がる、蓮の花に託して描きました。

今度の作品では、蓮をモチーフに残しつつ、未来に豊かさを追い求める、私たち人間の姿を、木星に向かう魚にたとえています。

そんなこともあって、この絵を児島様に会場で見ていただくことができ、私にとっては二重の喜びとなりました。

「この絵で一番苦労されたところは?」

児島様は、私が以前月の光に苦労して、何度も描き直したことを思い出されたのか、そう尋ねられました。

「蓮とビルの群れの向こうに広がる、深遠な宇宙を表現したかったのです」

手前の蓮や東京タワーで見る人の視線が止まることなく、最後は彼方へと続く宇宙へと抜けていってほしくて、何度も描き直しました。

ところで、以前浴衣を着たときには、帰宅して着替えたら、ほっとしたのですが(汗)、

着付けがお上手だと、着ていて楽というだけでなく、こうも自分の気持ちが前向きに変わるものかと正直驚きました。

いつまでも着ていたくなるような感じを、愉しませていただきました。

昭和初期のアンティーク着物。

繊細な絹のすべすべした手触りに、ふと、この着物を着ていた女性は、どんな人だったのだろうという想いが湧きました。

色々と想像を巡らせるうちに、次の絵の構想が生まれてきました。

水の惑星

こんにちは、坂本澄子です。

「バリアートショールーム」のブログをお借りして、たまに私の絵のお話をさせていただいています。

今日もおつきあいいただければ、嬉しいです。

いきなりですが、、、

宇宙船って、ゴーっという爆音で登場のイメージがありますよね。

映画『スターウォーズ』の第一作のオープニングで、画面の上からのしかかるように巨大なスター・

実際には、空気がないため、宇宙では音は聴こえないそうです。

その宇宙の無音状態を、『美しく青きドナウ』の旋律で表現したのが、映画『2001年宇宙の旅』でした。

宇宙船が向かう先は、地球と月を繋ぐ宇宙ステーション。輪を2つ繋げたような独特の形がゆっくりと回転する姿は、『美しく青き…』の効果か、優美にさえ感じられました。

リバイバルを観に行った私は、当時まだ高校生でしたが、不思議とそのシーンは今も鮮明に覚えています。

2001年もすっかり過去となりましたが、意識の底に沈んだ記憶が目を覚ましたのか、最近こんな絵を描きました。

『水の惑星〜月の世界へ』

この作品は、東京とバリを行ったり来たりしている、私の脳内を描いたものです。蓮と東京タワーを同じ大きさで描いているのは、この2つの場所は、私の中で50:50だからでしょう。

あるお客様から

「これは、坂本さんだからこそ、描ける絵ですね」とのお言葉をいただきました。

バリの人たちにとって月が特別なものであるように、東京湾の上にぽっかりと浮かんだ月も特別な存在です。

広大な宇宙を感じながら、それぞれの場所から同じ月を眺める。

挑戦し続ける画家 アンタラ

こんにちは、坂本澄子です。

画家には2つのタイプがあるのではないかと思います。

ひとつは作風が確立されており、得意とするモチーフで、安定した制作を行うタイプ。

もうひとつは、新しいものを取り込み、作風がどんどん変化(進化)するタイプです。

後者と言えば…真っ先に思い浮かぶのは、ピカソでしょうか。。

スペインからパリに出て、社会の底辺で生きる人々を悲哀を込めた色調で描いた「青の時代」、恋人を得て幸せな気持ちが作品にも表れた「ばら色の時代」。そしてその2年後には、ピカソは狂ったかとまで言われるほどに、一大センセーションを巻き起こした『アヴィニョンの娘たち』に始まり『ゲルニカ』で大成された、あの形を大きく崩した生き物たち。

生涯にわたってその作品は変わり続けました。

この2つ画家のタイプは、バリ島の画家さんにも当てはまりそうです。

注文する側からすると、前者の画家さんはある意味とてもラクです。

予想した通りの完成品を届けてくれます。

同じ題材が続くと、別ものも描いてみませんかと、お願いしたくなることも ありますけどね。

後者のタイプは、どんな作品になるか、期待半分、ハラハラドキドキ。

ただ、バリの画家さんたちはさすがプロ。ちゃんと注文主の期待値を汲み取って描いてくれますので、「ヒョエ〜!」なんてことは、今の所ありません。

そんな中にあっても、画家として常に新しい表現への挑戦を恐れない姿勢を垣間見るとき、熱いものが迫ってくるように感じることがあります。

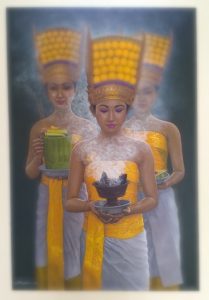

そんな画家のひとり、アンタラさんのアトリエに久しぶりに伺いました。

9月に首都ジャカルタで行われる、ダンスをテーマにした企画展に向け、制作の真っ最中でした。

広いアトリエには、完成した作品、制作途中の作品がところ狭しと。

得意の人物を中心にすえた作風は同じですが、色使いにある変化がありました。

ビビッドな色。

それは、人物の動きのダイナミズムに呼応し、内面の明るさ強さを表現しているように感じました。

一方、そこには「アンタラさんの絵」という懐かしさも。

バリの伝統的な生活、文化を何よりも愛し、人を愛し、バリ島に暮らす自身を誇りに思う、

画家の思いが変わらずそこにあったからです。

イーゼルにかかった絵には、今まさにカーテンを開き、姿を現した女性が描かれていました。

まだ描き始めて間もないのに、ひょっこりとキャンバスから出てきそうなほどの存在感。

そして、カーテンの向こうの空間には何があるのだろう…と

想いを馳せて、しばし、見つめました。

今回ご紹介した作品に関する詳細は、お問い合わせからどうぞ。

5周年記念セールにもアンタラさんの作品がありますので、ぜひご覧ください。

今なら、額縁が2種類から選べます!

バリアートのある暮らし こだわりの空間に

こんにちは、坂本澄子です。

関東甲信越地方では、今日「記録的な6月の梅雨明け」を迎えたそうです。

いよいよ熱い夏がやってきますね。

空を見上げると、火星、満月、木星が並んで見えました。

火星のオレンジの光の美しいこと。

さて、今日は「バリアートのある暮らし」をお届けします!

横浜市のI 様に、作品を購入いただいたのは、今年1月のこと。

そして、つい先日お部屋に飾りつけされ、私もご自宅にお邪魔してきました。

6ヶ月も??

はい。実は、I様ご夫妻はシンガポールでお仕事をされていて、

帰国されるのは年に数回なのです。

しかも、滞在時間は数十時間という超ご多忙ぶり。

昨年、横浜にご自宅を新築され、アンティークの調度品や選りすぐりのアートでこだわりの空間づくりが進行中。

斬新な設計のお住まいですが、中でも素敵なのが、地下にある書斎です。

チベットから届いた、かくれんぼができそうな大きな収納箱。

魔法でも書かれていそうな書物。

ぬくもりのある木の床にゆったりとしたソファ。

照明を抑えた空間にいると、何だかもう別世界です。

そんなお部屋に飾っていただいたのは、幻想的な月あかりに魅入られてしまいそうな、ウィラナタさんの『満月の夜に』です

そんなお部屋に飾っていただいたのは、幻想的な月あかりに魅入られてしまいそうな、ウィラナタさんの『満月の夜に』です

シンガポールから目と鼻の先のバリ島には何度も足を運ばれ、ギャラリーを訪ねてはいろんな作品をご覧になったそうです。

もちろん、ウィラナタさんの光の風景にも早くから注目されていました。

バリアートショールームのウェブサイトも、以前から見て下さっていたそうです。

最終的に「これにしよう」と決めて連絡を下さったと伺い、感激しました。

凝縮された時間を日本で過ごされ、再びシンガポールに戻られる途中、空港からわざわざお電話をくださり、写真を送って下さいました。

今回のご帰国では 、アンタラさんの作品も買ってくださいました。

、アンタラさんの作品も買ってくださいました。

留守を守っておられるご両親様にも、かわいいと好評だったそうです。

地下へ降りる階段の踊り場には、GAMAさんの緋色の熱帯スイレンが白い壁によく映え、

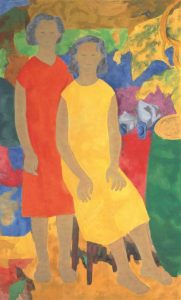

廊下にはANTARAさんの2人の少女。

書斎までのアプローチは、まるでアートが誘うショートトリップです。

これでまた、帰国される楽しみが増えたらいいなあと、嬉しさのおすそ分けをいただきました。

5周年記念セールを好評開催中。ウィラナタ、アンタラ作品を今だけの特別価格で。

人間・高山辰雄展 森羅万象への道

こんにちは、坂本澄子です。

涼やかな風が頬に心地よく、よい季節ですね。

ある方に勧められ、世田谷美術館で開催中の「人間・高山辰雄展 森羅万象への道」を見に行ってきました。

東急・用賀駅から徒歩20分。閑静な住宅街です。

美術館行きのバスもありますが、様々な花が迎えてくれる美しい街並みを見ながら歩くにはちょうどよい距離。また、美術館は砧公園内にあるため、後半は大きな樹々が作り出す涼しい木陰を通ることができます。

実は、高山辰雄さんの作品を見たのは、今回が初めてでした。

日本画の世界では、東山魁夷、杉山寧と並び、「日展三山」と称された画家。

人間をテーマの中心に据えつつ、自然、宇宙への広がりを感じさせる作品たち。

気がついたら、再入場して二回目を見ていました。

最初は、色に惹かれました。

ゴーギャンに傾倒した時期があったそうです。

『室内』1946年、大分県立芸術会館 収蔵

ゴーギャンについては、偶然にも少し前に映画を見ました。

貧困や家族からも理解されない孤独と戦いながら、自らの芸術を貫く姿に、同じ絵を志すものとして深い感動を覚えた記憶がよみがえりました。

高山辰雄さんも、帝展時代から入選を重ねた日展に落選。一時は絵をやめようかとさえ思ったときに、ゴーギャンの伝記本を読んで勇気を奮い立たせたといいます。

その頃の代表作が『室内』です。

不規則な形をしたいくつもの鮮やかな色がパズルのように組み合わさった背景。そこに二人の女性が溶け込むように(いえ、見方によっては浮き上がっていると感じられるかも)描かれた作品です。

次に惹かれたのは背景でした。

まるで抽象画のように、形をなさない明暗と色だけで表現した背景。あるときはぼんやりと、またあるときは曲線を描くように表現された明るさ。

背景の曖昧さが絵に深みを与え、モチーフを幻想的に浮かび上がらせていると感じました。

作品の前を離れがたく、いつまでも見ていたのがこちらの作品『一軒の家』です。

『一軒の家』

一見どこにでもありそうな片田舎の風景ですが、左に描かれた明るい曲線。これはなんなのだろう。山の端のようにも見えましたが、そうでもなさそうです。

そして、ふと視線を移すと空には細い三日月が架かっています。

日常の風景が見ているつもりが、いつの間にか非日常の色を帯びてくるのです。

制作のテーマとして「人間」にこだわった画家は、たとえ風景を描いていても、常に人と意識して描いたそうです。

大分県出身の画家は、活動の拠点を東京に持ちながらも、晩年は故郷の風景を題材にした作品を多く描いています。

その代表作が、『由布の里道』。

その代表作が、『由布の里道』。

今回の企画展の図録の表紙を飾っています。

道に沿って右に小さく井戸が見えますが、実際のその場所には井戸はなかったそうです。

しかし、自身がその風景になりきったとき、そこに乾きを覚え、井戸を描いたといいます。

数年後、その場所に本当に水が湧き出たと聞き、大変驚いたと、ご自身も著書『存在追憶 限りなき時の中に』の中で回想しておられます。

日曜日でしたが、六本木や上野の美術館のような混雑はなく、作品を近い距離でじっくりと楽しむことができました。

6月17日まで世田谷美術館で開催中の『高山辰雄展 森羅万象への道』。ぜひ行ってみられてはいかがでしょうか。

太陽の塔のお腹に入ってきました

こんにちは、坂本澄子です。

太陽がいっぱいのGWが終わったら、冷たい雨ですね。

GWはいかがお過ごしでしたか?

私は、岡本太郎さんの『太陽の塔』の内部が復元されたと聞き、大阪に見に行ってきました。

大学〜社会人前半の20年を大阪のしかも北摂で過ごしたので、「太陽の塔」は身近な存在だったはずなのですが、距離的に近いのと、知っているのとはえらい違い。お恥ずかしながら「内部」があったなんて、この再生イベントがあるまで知らなかったのですよ。

なにしろ、万博が閉幕してもう48年。その間、封印されていたのですから。

この企画展、当時を懐かしむ世代や岡本太郎さんのファンが押し寄せ、随分先まで予約で埋まっているそうですが、ふるさと納税の優先予約枠のおかげで、GWにもかかわらずじっくり鑑賞できラッキーでした。

万博記念公園に到着すると、ゲートで30分待ち。それもそのはず、エキスポランドあり、フリマあり、カレーEXPOありとGWはイベント満載。入場後は比較的空いている太陽の塔を囲む芝生に沿って一周し、太陽の塔をまずは外側から360°鑑賞しました。

お腹についている「太陽の顔」は現在を

頂部の「黄金の顔」は未来を

そして、背面の「黒い太陽」は過去を表しています。

ここまでは多くの方がご存知でしょう。

でも、「太陽の塔」には4つ目の顔があったことは、私を含めて意外に知られていないのでは。

塔の内部にあった「地底の顔」です。

太陽の塔は、もともと万博の会期が終わった後はとり壊される予定だったため、閉幕後は展示物は内部から運びだされ、多くは「川崎市岡本太郎美術館」(などで保存・展示されていますが、「地底の太陽」だけはその後行方不明になっているそうです。

顔の直径が3m、左右のフレアを入れると全長11mの巨大な黄金の仮面、一体どこに…と思うと、なんともミステリアスです。

今回の内部公開では、当時の写真を頼りに復元された「地底の太陽」が地下に展示されています。呪術的な存在と言われ、テーマを支えた世界の仮面や神像が共に展示されています。バリ島とおぼしきお面もありました。

「太陽の塔」公式サイトより

70mの塔の内部にそびえ立つのが、高さ41mの「生命の木」。5色に塗り分けられた幹は五大陸を表すそう。

原始生物から人類の祖先クロマニヨン人まで33種の生き物たちが、進化の歴史を追うように上へ向かって配置され、吹きあげるような生命の力を感じます。

ほとんどのオブジェは修復されたり新たに作り直されて、元の枝に戻されたそうですが、一番大きなプロントサウルスとゴリラだけは、動かせなかったのか当時のまま残されていました。

毛に覆われていたはずのゴリラの頭部は機械仕掛けがむき出しになり、形あるものはやがて朽ちる、半世紀の時の流れを目の当たりにしたようでした。

階段を上りながら生き物の進化の過程を追っていきます。

永久保存が決まってから、補強のため壁を20cm厚くしたり鉄骨部材を入れたことで、その分塔の内部が狭くなり、木の枝がところどころ階段へと突き抜けています。これがなかなかよく、当時の制作意図とは別ですが、一層エネルギーを感じるものになっています。

壁一面が赤い襞のようなオブジェで覆われ、本当に体内にいるような錯覚。音楽、照明が一体となった空間です。

「生命の木」のてっぺんまで上るとそこは踊り場になり、太陽の塔の腕へと繋がっています。

かつては、長さ25mの腕をエスカレーターで斜めに上昇し、腕の先端の開口部から建物の屋上に出ることのできる設計だったそうです。

今はエスカレーターは撤去され、むき出しの鉄骨がライトに照らされ幻想的な光景を描きだしていました。

とにかくスケールが大きく、太陽の塔自体はもちろん、あらゆる展示物が解説などまるで寄せ付けない存在感を放っています。

ほとばしる生命のエネルギーにただ身を任せる…これが「太陽の塔」の正しい鑑賞法のようです。

朝日新聞digital「再生 太陽の塔」に動画付きで紹介されていますので、ぜひどうぞ。

2018年 内宇宙と外宇宙

こんにちは、坂本澄子です。

今日は私自身の制作活動について、書かせていただきたいと思います。

毎年2つの公募展で作品発表しながら、ご注文をいただいて制作する活動を行っています。

昨年のテーマは『Crossover – Tokyo and Bali』でした。

物質的な豊かさを享受し、変化に富んだ都会生活を送ることと、

自然をありのままに受け入れ、共存していく精神的な豊かさ。

そのどちらにも惹かれる、私の心情を描いたものです。

この作品は、昨年9月6日〜18日に新国立美術館で開催された「第102回二科展」に出品したものです。東京とバリの象限を分けることで、一枚の絵に共存させる試みをしました。

それらの間を繋ぐように飛んでいる鳥は、頭の中で常に東京とバリを行ったり来たりしている私自身でもあります。

同じコンセプトでもう2点。これらは11月に東京都美術館で開催された、「第43回現代童画展」に出品しました。

今年はこの2つの世界を1枚の絵に共存させることから、さらに進化させ、対となる2点の作品として描けないかと考えています。

しかし、「対」として描いたつもりでも、その意図が果たして見てくださる方に伝わるかどうか、その難しさに毎日悪戦苦闘しています。

例えば、地球と宇宙との関係に例えると、

前者は前人未踏の外宇宙への飛翔(外宇宙)であり、後者は古代人から続く月への神秘的な想い(内宇宙)といったふうにです。

その第一弾となる小品『水の惑星 〜 外宇宙への飛翔』を、明日から始まる春季現代童画展(4月2日〜8日@銀座アートホール)に出品します。

お近くにお越しの節には、ご高覧いただければ幸いです。(入場無料)